Aiy-yue-kwee’ Nee-kee-chue!

皆さんこんにちは、

亜希ダウニング(aki_downing)です!

カリフォルニア州のネイティブアメリカン”ユロック族”に嫁ぎ

先住民の土地でのびのび楽しく暮らしています!

アメリカで先住民の家族とコミュニティ内で暮らすようになってから、ハロウィンの見え方が大きく変わりました。

在米日本人にとっては「ただの楽しいお祭りのひとつ」として捉えがちなハロウィンですが、実はそこに深い歴史的背景や“傷”が隠れていることを、日常の中で感じるようになったのです。

近年のハロウィンでは、先住民の”コスプレ”をした人が炎上するケースも見られます。

悪気がなくても、その「衣装」や「飾り」には、彼らの文化や祈り、誇りが込められていることを知らないまま仮装してしまうこと。それが、思わぬ形で“差別”と受け取られるのです。

この記事では、なぜ先住民の仮装がNGなのか、そして海外で実際に問題になった事例を通して、「自分以外の民族をどう尊重していくか」を一緒に考えていきたいと思います。

- 在米セキュリティカウンセラー

- オンラインコミュニティ『LinkUp』代表

- クレセントシティ国際姉妹都市財団 理事

- 在米者向けブログ実践講座 主催

- 翻訳者・逐次通訳者

- 在米セキュリティカウンセラー

- オンラインコミュニティ『LinkUp』代表

- クレセントシティ

国際姉妹都市財団 理事 - 在米者向け

ブログ実践講座 主催 - 翻訳者・逐次通訳者

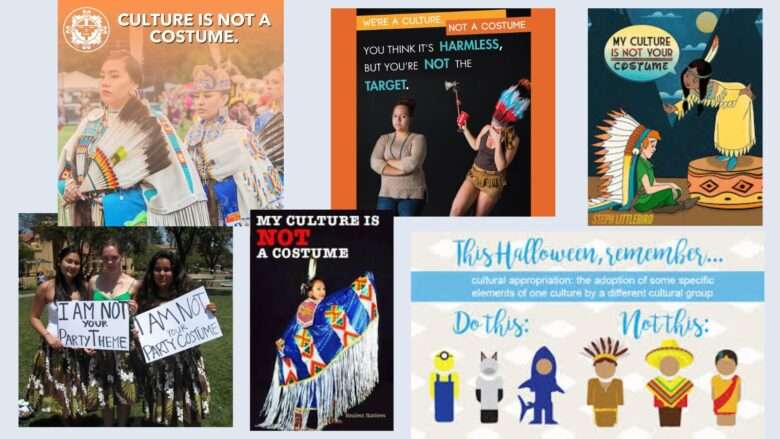

『My culture is not a costume』

まずはこちらをご覧ください。

これは、毎年ハロウィンの時期になると、ネイティブアメリカンの人たちがSNSやローカルニュースを通じて発信しているメッセージの一例です。

「Culture is not a costume(文化はコスチュームではない)」

「My culture is not your party theme(私の文化をパーティーのネタにしないで)」

英語が得意でなくても、きっと伝わるはずです。

もし、この言葉を今回初めて見たという方がいたら。

それは、もしかするとネイティブアメリカンやハワイアンなどの先住民族の存在を、知らず知らずのうちに“透明化”してしまっているのかもしれません。

なぜなら、このテーマは毎年必ず話題になるからです。

「また誰かがやってしまった」「また誰かが怒っている」そんなニュースが、ハロウィンの少し前になると必ずSNSを賑わせます。

この“My culture is not a costume(私の文化はあなたの仮装ではない)”というスローガンは、どういう意味を持ち、どうして毎年のように訴えられているのでしょうか。そしてなぜ、今でも言い続けなければならないのでしょうか。

なぜ“先住民の仮装”がNGなのか

ハロウィンの時期になると、「インディアン風」や「ネイティブスタイル」と書かれた仮装グッズを見かけることがあります。

羽根飾りのヘッドドレスや、革のフリンジがついたドレスなど。でも、それを見て「かわいい」「雰囲気が出る」と思ってしまう前に、その“衣装”がどんな意味を持つのか、少しだけ立ち止まって考えてみてほしいのです。

先住民の衣装は“祈り”と“身分”の象徴

例えば、「war bonnet(ウォーボネット)」と呼ばれる羽根飾りを見たことがありますか?

映画やコスチュームショップなどでよく目にする、たくさんの羽根が連なった冠のような飾りです。

見た目は「カラフルな羽根を並べた冠」のように見えますが、実際はその一枚一枚が「名誉の証」。鷲の羽根(イーグルフェザー)は“神の使い”とされ、一枚を得るたびに特別な儀式が行われます。

その羽根は、戦いや困難な時期に勇気を示した者、または部族のためにその身を尽くした者に贈られ、人生の節目ごとに積み重ねていく勲章のようなものなのです。

ウォーボネットは、単に「羽根を集めて作る帽子」ではなく、

- その人がどんな功績を積んできたか

- どの部族に属しているか

- どの儀式で身につけるのか

といった、個人の歴史と部族の伝統が刻まれた特別なアイテムなのです。

しかも、誰でも自由に被れるわけではありません。

正式に羽根を授かった者、あるいはリーダーとして認められた者だけが着用を許されるもの。その部族に属していない人が軽い気持ちで着用することは、「他人の勲章を勝手に名乗るようなもの」だということを理解してください。

最近では、ハロウィン用コスチュームや音楽フェスのファッション、スポーツ観戦などでこのウォーボネットが使われることがあり、そのたびに様々な方面からたくさんの意見が飛び交います。

多くの先住民コミュニティは声明を出し、

“Headdresses are earned, not purchased.”

ヘッドドレスは「買うもの」ではなく「得るもの」だ

(引用:Native American Rights Fund – “Headdresses are Earned”)

と呼びかけています。

このウォーボネットはファッションではなく”名誉”そのものなんです。それを知らずに「かっこいい」「目立つ」と被ってしまうことは、誰かの人生や祈りを“飾り”として消費してしまうことにつながるのです。

私が嫁いだユロック族も例外ではありません。

日常で着る洋服とは別に、儀式・ダンス・祈りと深く結びついたアイテム(レガリア/regalia)が伝承されてきました。 「White Deerskin Dance(白鹿皮のダンス)」や「Jump Dance(ジャンプ・ダンス)」などの儀式では、参加者が厳格なスタイルのレガリア(儀式用の衣装)を身につけることがルールとなっています。

たとえばバックスキン・ドレス(鹿皮のドレス)やジャンプダンス用の装飾付きドレスは、単に“見た目を飾る”ものではなく、部族の再生・祈り・伝統を担う場で身に着けられるものです。

ドレス・飾りには、部族の中で“ただの洋服”ではなく、“この人がこの役割を果たした・この場でこの意味をもつ”という背景があるものがたくさんあります。軽く“仮装として”その衣装や飾りを真似することは、その背景を無視することになるんです。

誰でも自由に真似して良いものではないんです。

だからこそ、ハロウィンで“ネイティブ風コスチューム”が販売されるたびに、多くの先住民の人々が「やめてほしい」と声を上げるのです。

日本に例えて説明してみると。

「文化や伝統を尊重する」という感覚、実は私たち日本人もよく理解しているんです。

例えば、私たち日本人は「クールでかっこいいから」と言って、夏祭りにエイサーの衣装を着たりしませんよね。沖縄の人はどうか分からないですが、私は東京で生まれ育ったのでそんな人は見たこともありませんし、それはなんとなく”やるべきではないこと”と思っていました。

それからハロウィンで卒業式に着るような袴をコスプレとして着ることもほとんどありません。

それは「明確に理由を説明できるから」ではなく、

「今日着るものではないから」

「自分がこの状況で着ていいものではないから」

という、“なんとなくだけど絶対にダメ”と感じる心の線引きがあるからです。

先住民のレガリアも、それと同じ。

その民族にとっては、時間・場所・立場を選ぶ「意味のある飾り」であり、誰もが自由に着ていい服ではありません。つまり、私たちが袴をコスプレにしないように、花魁の格好をコスプレとして扱わないように(最近はなぜか流行ってる?成人式や七五三でさせる親もいるけどそれはちょっと置いておいて)彼らも「自分たちの衣装を仮装にされたくない」と感じるのです。

このような背景を知らず「ハロウィンだから面白くしよう」と軽い気持ちで着てしまうと、「ただの仮装」ではなく「歴史や文化を軽んじている」と受けとめられてしまう可能性があります。

文化の盗用(Cultural Appropriation)とは

「文化の盗用」という言葉、少しずつ日本人にも馴染みのある言葉になってきたと思います。

文化の盗用(Cultural Appropriation)

ある特定の文化圏の宗教や文化の要素を、他の文化圏の人が流用する行為のこと。はっきりとした定義はないが、社会的に強い立場にある人々が、社会的に弱い立場にある人々の文化に対して行った場合に論争になりやすい。https://ideasforgood.jp/

自分が属していない文化の一部を、意味を理解せずに使ってしまう。

本人に悪気がなくても、その文化を大切に守ってきた人たちにとっては「奪われた」と感じる行為になることがあります。

日本国内で話題になった”文化の盗用”

これはネイティブアメリカン・ネイティブカナディアンの問題ではないですが、日本国内でも話題になった文化の盗用で例を出してみます。

- 2019年6月、アメリカのセレブタレント、キム・カーダシアンが自身が立ち上げた補正下着ブランドを「KIMONO」と名付け世界中から批判が殺到。日本の伝統的な衣装である「着物」とまったく同じ名前であることからこのような騒動に。京都市長もキムに対して「Kimonoという名称を使う決断を再検討するようお願いしたい」と抗議の手紙を送っています。ロンドンにあるヴィクトリア&アルバート博物館が皮肉たっぷりに【着物は日本で16世紀から性別や位に関係なく着られるようになった衣装です。そして現在も日本の伝統文化に根付いています】と公式Twitterに投稿しました。

- 日本のアーティストや若者の間で人気が高まっている「コーンロウ(Cornrows)」や「ドレッドヘア」。音楽フェスやSNSでも真似をする人が増えましたが、この髪型はもともとアフリカ系アメリカ人の歴史や文化と深く結びついたもの。奴隷時代、髪を編むことは家族の絆や抵抗の象徴であり、今も黒人コミュニティの「誇り」として守られています。背景を知らずにファッションとして取り入れることは、差別や痛みの歴史を軽く扱ってしまうことにつながると指摘されています。

どの問題も関連して言えるのは”異文化に対する無関心”

これまで日本では”異文化を取り入れること”は寛容だったと思います。しかし昨今SNSが普及した影響もあり、それらは一転して許されなくなっているのです。

恐らくこのキムの騒動で怒りを感じた日本人が何人もいたと思います。ですがネイティブアメリカンの格好をする事はキムの騒動よりもはるかに問題なのです。

歴史から知る”タブー”

アメリカは「移民の国」と呼ばれますが、そのずっと前からこの土地で暮らしていた人がいます。

ヨーロッパから入植者がやってくると、彼らの状況は一変しました。彼らは土地を奪われ、「Reservation(居留地)」と呼ばれる限られた地域に追いやられ、「今日からここがお前たちの土地だ」と一方的に決められたのです。

子どもたちは親から離され、「同化教育」を受けた

その後、政府はネイティブアメリカンの文化を“消す”ために、子どもたちを親から引き離し、寄宿学校(Boarding School)に入れました。

そこでは、自分たちの言葉を話すことを禁止され、髪を切られ、信仰を奪われました。中には虐待や暴力、栄養失調で命を落とした子どもたちも多くいます。

寄宿学校制度を主導したアメリカ陸軍の将校、リチャード・ヘンリ―・プラット(Richard Henry Pratt)。彼はこの寄宿学校を設立するときの教育哲学として次の言葉を使いました。

“Kill the Indian in him, and save the man”

(彼の中にある“インディアン”を殺して、人間としての彼を救え)

そして驚いたのは、

この制度はカナダでは1996年、アメリカでは1998年まで続いたというのです。

私は1988年生まれなので、私が10歳の時まで、彼の教育理念をもった学校がアメリカにあったということ。最近の話ですよ。信じられますか。

コメディドラマ「フレンズ(Friends)」の放送が始まったのが1994年。ほぼ同じ年代の話。

“過去の悲劇”ではないんです。

「インディアン」というイメージは、作られたもの

ではここでちょっと質問です。

「インディアン」と聞いて、どんな姿を思い浮かべますか?

- 羽根とターコイズを付けて毛皮を着ている。

- 顔に赤いペイントをして焚き火を囲んで踊っている。

- お酒やドラッグに手を出している。

- カジノで生計を立てている。

もしそうしたイメージが思い浮かんだなら、それは“現実”ではなく、入植者によって作られたイメージだと思ってください。

映画『ピーターパン』や『ポカホンタス』、西部劇に出てくる「馬に乗ったインディアン」。それらはすべて“白人が描いたファンタジー作品”。

支配する側が「こう見せたい」と都合よく作り上げた“架空の姿”なんです。

こちらの風刺絵は、ネイティブアメリカンを誤解している人に向けてよく用いられています。

真ん中の少年は「REALLY? YOU DON’T LOOK LIKE AN INDIAN.(ほんと?インディアンには見えないけど?)」とネイティブアメリカンの女の子に話しかけています。彼の中で”インディアン”はとてもステレオタイプ的にしか理解していないというものです。

仮装をすることの”罪”

だから、ハロウィンで“ネイティブアメリカン風”の衣装を着ることは、そのステレオタイプのイメージを、何の疑問もなく再現する行為になってしまいます。

「差別するつもりなんてない」「可愛いから」「雰囲気が出るから」

今の時代、それでは通用しません。

あなたがその衣装を“仮装”として楽しんでいるその瞬間にも、ネイティブアメリカンたちはその偏見と闘いながら生きているからです。

キムの“KIMONO”問題で私たちが感じた「怒り」や「違和感」は、ネイティブの人々が何世代にもわたって抱えてきた感情の、ほんの入口にすぎません。

彼らの文化や衣装を“仮装”にすることは、彼らが長年抱えていた痛みやトラウマを笑いに変えてしまう行為でもあるのです。

ハロウィンで“ネイティブアメリカン風コスチューム”が炎上した実例

もうここまで読んでくれた方にはわかったかと思いますが、ネイティブアメリカンの衣装には「祈り」「身分」「誇り」など、様々な深い意味があります。

しかし、それを知らないまま“仮装”として取り入れてしまう人は、今も後を絶ちません。

ここでは、実際にハロウィンで炎上したケースをいくつか見ていきましょう。

パリス・ヒルトンが着た「ネイティブ風コスチューム」

2010年のハロウィン。パリス・ヒルトンは、ハロウィンイベントで「セクシーなネイティブアメリカン風」のコスチュームを着用し、大きな批判を受けました。

ビーズの装飾がついたブラトップ、フリンジのついたスカート、そして羽根飾りのヘッドドレス。まさに「ウォーボネット」を思わせるスタイルでした。

彼女がSNSに写真を投稿すると、瞬く間に

“Our culture is not your costume.”

(私たちの文化はあなたの仮装じゃない)

というコメントが殺到。多くの先住民団体が「伝統的な儀式の衣装を性的な仮装にしている」と強く非難しました。

パリス本人は「かわいい衣装だと思った」と釈明しましたが、その一言がさらに炎上を広げました。“かわいい”の裏にある歴史的・宗教的な意味を理解していないことが、まさに「文化の盗用」そのものだったからです。

大学キャンパスでの「ポカホンタス仮装」事件

2017年、アメリカ・オクラホマ大学(University of Oklahoma)の女子学生が、ハロウィンの仮装としてディズニー映画『ポカホンタス』に扮した衣装を着用し、SNSに写真を投稿しました。

当初、彼女に悪気はなく、「かわいい仮装のひとつ」として投稿したようですが、その写真はすぐに拡散され、

「私たちの文化を“衣装”にするのはやめてほしい」

「先住民の女性を性的なコスチュームにしている」

という批判が大学内外のSNSで相次ぎ、炎上に発展しました。

女子学生は後日、自身のSNSで謝罪を投稿。

“I didn’t realize how offensive it could be. I am sorry for hurting anyone.”

(これがどれほど失礼なことだったのか気づきませんでした。傷つけてしまった人がいたら申し訳ありません。)

所属していた女子学生クラブも声明を出し、「文化的背景を理解せずに他文化を真似することが、どれほど無意識の差別につながるかを学ばなければならない」と呼びかけました。

この事件で注目されたのは、「ポカホンタス」というキャラクターが持つ歴史的背景です。彼女は実在した先住民の女性であり、入植者との関係の中で複雑な立場を生き抜いた人物でした。しかし、映画やポップカルチャーの中で“エキゾチックで自由な女性”として描かれたことで、多くの人がその本来の歴史や痛みを忘れてしまっているのです。

そのため、彼女を“かわいい仮装”として再現することは、結果的に植民地支配の歴史や先住民女性への偏見を再生産することになってしまいます。

この事件は、「文化を知らないまま真似してしまう怖さ」を象徴しています。

意図がなくても、“理解の欠如”は無意識の差別を生み出す。

どうでしょう。この女子大生と同じこと、日本ではやってしまいそうではないでしょうか?でも「日本国内だからOK!」ということにはならないのです。もし、今後ポカホンタスのコスプレをしようという人が周りにいたら、そっと教えてあげてください。

リアリティスター・ケニヤ・ムーアの「ネイティブ仮装」炎上

2021年、アメリカの人気リアリティ番組 The Real Housewives of Atlanta に出演していたケニヤ・ムーア(Kenya Moore) が、ハロウィンパーティーで「ネイティブアメリカン風」の衣装を着用し、大きな批判を受けました。

彼女は番組内のパーティーシーンで、羽根飾り(ウォーボネット風ヘッドドレス)とビーズ装飾の服を身につけ、「ウォリアー・プリンセス(戦士の姫)」として登場したのです。

放送後、SNSでは次々と批判が殺到。

“This is not a costume. This is our culture and spirituality.”

(これはコスチュームではありません。私たちの文化であり、信仰です。)

先住民コミュニティや視聴者からは、「神聖な衣装を“仮装”として扱っている」として強く抗議の声が上がりました。

番組を放送した Bravo TV は、問題のシーンを後に削除し、公式に謝罪コメントを発表。ケニヤ本人も「深く反省している」と声明を出しました。

この事件は、ハリウッドやテレビ業界の中でも「文化の盗用」への意識を高める大きな転機となりました。

“かわいい”“映える”という基準で他文化を仮装化してはいけない。たとえ有名人でも、背景を知らないまま着ることがいかに大きな影響を与えるのかを示した出来事だったのです。

売っていても、買ってはいけない・着てはいけない

ここまで見てきたように、ネイティブアメリカンの“仮装”は毎年のように炎上を繰り返しています。

それでも、ハロウィンが近づくと、アメリカでも日本でも「インディアン風コスチューム」「部族のプリンセス」などと書かれた衣装がネットショップに並びます。

特に、海外の大手コスチューム販売サイト Yandy や Party City では、「セクシー・ネイティブガール」「ウォリアー・ウーマン」などの衣装が販売され、先住民団体から「文化の軽視だ」と毎年多くの抗議がされています。

企業側は「需要があるから販売している」と主張しますが(モラルとかないんかいと思わずにはいられませんが)、そもそも“売っている=正しい”ではありません。たとえ商品として存在しても、それを「買わない」「着ない」選択をすることが、尊重の第一歩だと私は考えます。

日本のネットショップでも、「ネイティブ風」「トライバル風」「インディアン風」などの衣装が今でも普通に販売されています。

最近は東京ディズニーランドでハロウィンの時期になるとコスプレをしていい期間がありますよね。SNSを開けば、気が遠くなるような”これ日本語だから見つかってないだけで海外で拡散されたら大炎上不可避”な写真たちがわんさか出てきます。

「売っているから問題ない」「みんなやっているから平気」という話ではありません。

他人の文化を“モチーフ”に消費してしまうことが、無意識のうちに誰かを傷つけることがある。

そのことを、私たちは知っておかなければならないのです。

実際、私はハロウィンの時期に日本のディズニーを訪れることはもう二度とありませんし、家族を連れてなんて絶対にいけません。そんな場所になってしまいました。

あの日、純粋にディズニーを楽しみたかった私は、たくさんの”無邪気な人たち”によってその機会を奪われました。

まとめ

私たち日本人ができることは、とてもシンプルです。

- 「知らなかった」を理由にしない。

- 「かわいいから」を言い訳にしない。

- 「売っていても買わない・着ない」ことを選ぶ。

それが、他文化を尊重するという、いちばん身近で力強い行動なのです。

他人の文化を「仮装」にしてしまう前に、「これは本当に着ていいものだろうか?」と一度立ち止まる勇気が必要だと思いませんか?

誰かの文化を尊重することは、「自分とは違う誰かの人生を想像すること」でもあります。

その小さな想像が、差別や偏見を減らし、次の世代に“思いやりのある世界”を残していく第一歩になると強く思っています。

今、日本のニュースやSNSでは「日本に旅行に来たのに文化をリスペクトしない外国人旅行者にうんざり」という話題を目にすることが増えましたね。

でも、私たちが日本の文化や日本人を尊重してほしいと願うように、日本人である私たちも、他の民族や文化をリスペクトしていく必要があります。

そして、それを“先に渡せる”のが日本人の良さだと、私は信じています。

おもいやりを、私たちから。

理解を、私たちから。

どうか、この記事を読んでくださった方の中で、ひとりでも多くの方が「考えるきっかけ」を感じてくれたら、それだけで書いた意味があると思います。

そしてわたしは強く願います。

これから先「ハロウィンでネイティブアメリカンの仮装をした日本人が炎上した」そんな悲しいニュースを見ないことを。

私の大切な家族が、日本人の無意識な行動で心を痛めることがありませんように。

私たちから始めましょう。

相手を思いやる力を、次の世代へ。

それが“本当の意味で文化を尊重する”ということなのだと思います。

長くなりましたが、素敵なハロウィンになりますように!

参考文献/出典一覧

- Why These Native American Halloween Costumes Are Offensive – Refinery29 (2019)

- Native American Costumes Harm Indigenous Communities, Activists Say – Medill News Service (2019)

- OU Student Apologizes for Pocahontas Costume After Social Media Backlash – The OU Daily (2017)

- Kenya Moore’s Offensive Native American Halloween Costume Edited Out of RHOA Episode – Daily Mail (2021)

インスタグラムとX(旧Twitter)でも有益な情報を随時更新中!特にアメリカ国内の事件の様子やワンポイント防犯対策などはストーリーズで発信しています。大切な情報を見逃さないようにチェックしてください!

\フォローはこちらから/